問題 vol.22

土壌

柴田忠裕先生から、園芸に関する問題を出題!

問題文が正しいと思えば「⭕」、間違っていると思えば「❌」で解答してください。

土壌は固体部分の固相、液体が入る液相、空気が入る気相から構成され、その容積割合を三相分布と呼ぶ。この液相と気相の和を孔隙率と呼び、その割合は植物栽培にとって重要である。

正解です!

植物の根は養水分を求めて土中深くまで伸長するが、硬くて緻密な単粒構造の土壌では伸びにくい。三相分布の均整がとれた、例えば団粒構造の土や孔隙率が高い土、言い換えれば通気性が良い土は酸素が十分入り、根の生育が良好である。

残念! 不正解です

植物を安定して栽培するための土づくりには、有機物やCaなどをたっぷり混入し、土壌の団粒化を図ることが重要である。

正解です!

土壌を構成する粒子がばらばらの状態を単粒構造と呼び、孔隙率が小さく緻密で固いため栽培には向かない。一方、粒子が互いにくっついて小さな塊を形成した状態を団粒構造と呼び、一言で言うと保水、排水、通気性のバランスが良い植物の栽培に好適な土壌である。団粒の形成には、有機物、粘土、Ca、水、腐植酸等が関与している

残念! 不正解です

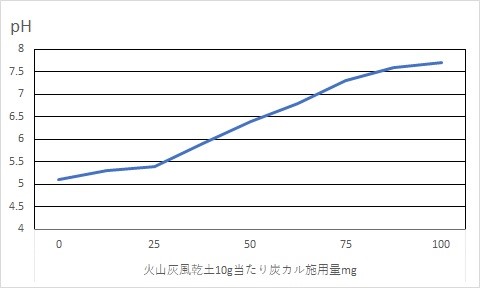

地域や母岩によって土性は異なり、当然土壌の酸性度(pH)もかなり幅がある。栽培するためには、作物に応じた酸性度に調整する必要がある。

正解です!

関東地方は火山灰土、関西は真砂土が主流で、北海道では泥炭も出土する。各地域の土は、火山噴出物、河川沖積物、有機物の組成や量、母岩の性質、その後の変性等によって細分化している。作物によっては適正なpH(酸性度)の幅があり、石灰や硫黄華等を用いpHを調節する必要がある。

残念! 不正解です

CEC(塩基置換容量)の値は土壌の養分保持力を示し、低い方が養分保持能力が高いことを表している。

残念! 不正解です

正解です!

土壌の粒子はマイナスに帯電し、CaやMg等の陽イオンを吸着する。土壌が吸着し得る最大量を塩基置換容量(CEC)と呼ぶ。CECを測定することで、土壌の肥沃度が計測できる。特に毎日のように灌水する鉢物用土はこの値がある程度高い方が望ましい。

露地畑は塩類濃度障害が発生しやすく、ひどいと枯死に至る。この塩類濃度はEC値(電気伝導度)の測定で判定でき、適正な施肥の目安として使われている。

残念! 不正解です

正解です!

施設栽培は雨が入らないため、塩類濃度が高まる傾向があり、浸透圧の関係で根腐れや葉縁のしみ等の症状が発生することがある。塩類濃度が高まると、電気伝導度(EC)も高まるため、施肥の目安が算定できる。ちなみに、露地圃場は雨にあたるため、極端な施肥設計を行わない限り濃度障害は発生し難い。

園芸知識コラム vol.22

今年に入り、大船渡市、岡山市、今治市で起きた山林火災が発生した。これまで類を見ない焼失面積であり、人家にも甚大な被害が生じた。雨が少なく乾燥が続いたことが原因とされているが、果たしてそれだけであろうか?

かつては炊事の焚きつけ用に落ち葉を集め、伐木し、薪としており、必然的に枯葉が少ないきれいな山であった。今ではその必要がなくなったため、落ち葉が堆積した死に体の山となった。主因は野火、タバコ等色々考えられるが、山を荒らした人災とも考えられる。山が死ぬと、CO2の吸収量も低下するといわれる。これからは山の保全に目を向けてもらいたい。